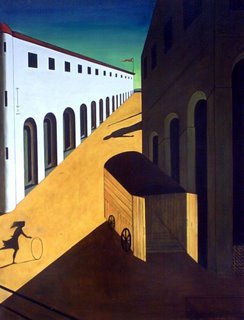

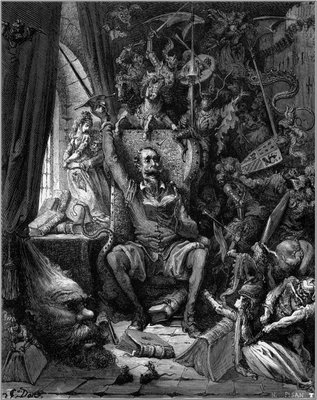

Quand il nous demandait des nouvelles de la fille de cuisine, il nous disait: « Comment va la Charité de Giotto ? » D’ailleurs elle-même, la pauvre fille, engraissée par sa grossesse, jusqu’à la figure, jusqu’aux joues qui tombaient droites et carrées, ressemblait en effet assez à ces vierges, fortes et hommasses, matrones plutôt, dans lesquelles les vertus sont personnifiées à l’Arena. Et je me rends compte maintenant que ces Vertus et ces Vices de Padoue lui ressemblaient encore d’une autre manière. De même que l’image de cette fille était accrue par le symbole ajouté qu’elle portait devant son ventre, sans avoir l’air d’en comprendre le sens, sans que rien dans son visage en traduisît la beauté et l’esprit, comme un simple et pesant fardeau, de même c’est sans paraître s’en douter que la puissante ménagère qui est représentée à l’Arena au-dessous du nom « Caritas » et dont la reproduction était accrochée au mur de ma salle d’études, à Combray, incarne cette vertu, c’est sans qu’aucune pensée de charité semble avoir jamais pu être exprimée par son visage énergique et vulgaire. Par une belle invention du peintre elle foule aux pieds les trésors de la terre, mais absolument comme si elle piétinait des raisins pour en extraire le jus ou plutôt comme elle aurait monté sur des sacs pour se hausser; et elle tend à Dieu son cœur enflammé, disons mieux, elle le lui «passe», comme une cuisinière passe un tire-bouchon par le soupirail de son sous-sol à quelqu’un qui le lui demande à la fenêtre du rez-de-chaussée. L’Envie, elle, aurait eu davantage une certaine expression d’envie. Mais dans cette fresque-là encore, le symbole tient tant de place et est représenté comme si réel, le serpent qui siffle aux lèvres de l’Envie est si gros, il lui remplit si complètement sa bouche grande ouverte, que les muscles de sa figure sont distendus pour pouvoir le contenir, comme ceux d’un enfant qui gonfle un ballon avec son souffle, et que l’attention de l’Envie — et la nôtre du même coup — tout entière concentrée sur l’action de ses lèvres, n’a guère de temps à donner à d’envieuses pensées.

Malgré toute l’admiration que M. Swann professait pour ces figures de Giotto, je n’eus longtemps aucun plaisir à considérer dans notre salle d’études, où on avait accroché les copies qu’il m’en avait rapportées, cette Charité sans charité, cette Envie qui avait l’air d’une planche illustrant seulement dans un livre de médecine la compression de la glotte ou de la luette par une tumeur de la langue ou par l’introduction de l’instrument de l’opérateur, une Justice, dont le visage grisâtre et mesquinement régulier était celui-là même qui, à Combray, caractérisait certaines jolies bourgeoises pieuses et sèches que je voyais à la messe et dont plusieurs étaient enrôlées d’avance dans les milices de réserve de l’Injustice. Mais plus tard j’ai compris que l’étrangeté saisissante, la beauté spéciale de ces fresques tenait à la grande place que le symbole y occupait, et que le fait qu’il fût représenté non comme un symbole puisque la pensée symbolisée n’était pas exprimée, mais comme réel, comme effectivement subi ou matériellement manié, donnait à la signification de l’œuvre quelque chose de plus littéral et de plus précis, à son enseignement quelque chose de plus concret et de plus frappant. Chez la pauvre fille de cuisine, elle aussi, l’attention n’était-elle pas sans cesse ramenée à son ventre par le poids qui le tirait; et de même encore, bien souvent la pensée des agonisants est tournée vers le côté effectif, douloureux, obscur, viscéral, vers cet envers de la mort qui est précisément le côté qu’elle leur présente, qu’elle leur fait rudement sentir et qui ressemble beaucoup plus à un fardeau qui les écrase, à une difficulté de respirer, à un besoin de boire, qu’à ce que nous appelons l’idée de la mort.

Il fallait que ces Vertus et ces Vices de Padoue eussent en eux bien de la réalité puisqu’ils m’apparaissaient comme aussi vivants que la servante enceinte, et qu’elle-même ne me semblait pas beaucoup moins allégorique. Et peut-être cette non-participation (du moins apparente) de l’âme d’un être à la vertu qui agit par lui, a aussi en dehors de sa valeur esthétique une réalité sinon psychologique, au moins, comme on dit, physiognomonique. Quand, plus tard, j’ai eu l’occasion de rencontrer, au cours de ma vie, dans des couvents par exemple, des incarnations vraiment saintes de la charité active, elles avaient généralement un air allègre, positif, indifférent et brusque de chirurgien pressé, ce visage où ne se lit aucune commisération, aucun attendrissement devant la souffrance humaine, aucune crainte de la heurter, et qui est le visage sans douceur, le visage antipathique et sublime de la vraie bonté.

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Grasset, 1913.