lundi 26 septembre 2011

lundi 15 août 2011

La clé de la vérité et du mystère

Les histoires personnelles, outre qu’elles se passent, disent-elles aussi quelque chose ? Malgré tout mon scepticisme, il m’est resté un peu de superstition irrationnelle, telle cette curieuse conviction que tout événement qui m’advient comporte en plus un sens, qu’il signifie quelque chose, que par sa propre histoire, la vie nous parle, nous révèle graduellement un secret, qu’elle s’offre comme un rébus à déchiffrer, que les histoires que nous vivons forment en même temps une mythologie de notre vie et que cette mythologie détient la clé de la vérité et du mystère. Est-ce une illusion ? C’est possible, c’est même vraisemblable, mais je ne peux réprimer ce besoin de continuellement déchiffrer ma propre vie.

Milan Kundera, Žert, 1967, La Plaisanterie, traduit du tchèque par Marcel Aymonin, Gallimard 1968, traduction révisée par Claude Courtot et l’auteur, Gallimard, 1985 (version définitive).

Libellés : déchiffrement, existence, mystère, mythologie

lundi 8 août 2011

Bernique

C’est alors qu’on entrevoit ce qu’on aurait pu être, s’il n’avait pas fallu être ce qu’on est, et ce n’est pas tous les jours qu’il est donné de couper en quatre un cheveu de cette qualité. Car du moment que l’on vit, bernique.

Samuel Beckett, Mercier et Camier (1946), éditions de Minuit, 1970.

Libellés : bernique, cheveux, être, Samuel Beckett

dimanche 7 août 2011

Tout sera oublié et rien ne sera réparé

Oui, j’y voyais clair soudain : la plupart des gens s’adonnent au mirage d'un double croyance : ils croient à la pérennité de la mémoire (des hommes, des choses, des actes, des nations) et à la possibilité de réparer (des actes, des erreurs, des péchés, des torts). L’une est aussi fausse que l’autre. La vérité se situe juste à l’opposé : tout sera oublié et rien ne sera réparé. Le rôle de la réparation (et par la vengeance et par le pardon) sera tenu par l’oubli. Personne ne réparera les torts commis mais tous les torts seront oubliés.

Milan Kundera, Žert, 1967, La Plaisanterie, traduit du tchèque par Marcel Aymonin, Gallimard 1968, traduction révisée par Claude Courtot et l'auteur, Gallimard, 1985 (version définitive).

Libellés : mémoire, Milan Kundera, oubli, pardon, réparation

samedi 6 août 2011

* * *

Nous ne voyageons pas pour le plaisir de voyager, que je sache, dit Camier. Nous sommes cons, mais pas à ce point.

Samuel Beckett, Mercier et Camier (1946), éditions de Minuit, 1970.

Libellés : connerie, Samuel Beckett, voyage

dimanche 26 juin 2011

lundi 13 juin 2011

La seule boussole

Institut Árni Magnússon (Stofnun Árna Magnússonar), Reykjavík, Belgsdalsbók, AM 347 fol.

La nostalgie est le sentiment le plus malfamé, le plus intolérable aux yeux de la majorité des représentants de la culture actuelle ; non pas tellement parce qu’elle implique un état d’âme passif, débilitant, mais parce qu’elle suppose un rapport avec le passé — avec les potentialités que le passé contenait, avec les promesses qui n’ont pas été tenues. C’est comme si l’on voulait éliminer toute relation entre l’émotivité (ou le désir) et la pensée ; celle-ci avancerait toute seule, automatiquement (il suffit d’allumer l’ordinateur, de mettre la machine en route...). […]

Le rapport avec le passé est plus important, plus utile à une volonté révolutionnaire qu’une utopie « ultraviolette » (pour reprendre l’expression d’Ernst Bloch), quelle qu’elle soit, ou un projet de renouvellement intégral abstrait. […] La nostalgie de l’individu est peut-être la seule boussole, si minuscule soit-elle, capable de nous orienter dans le présent.

Filippo La Porta, La nuova narrativa italiana : travestimenti e stili di fine secolo [1996], 2e éd., Turin, Bollato Boringhieri, 1999, traduit de l’italien et cité par Jean-Marc Mandosio, préface à Piergiorgio Bellocchio, Nous sommes des zéros satisfaits, précédé de Limiter le déshonneur, traduit de l’italien par Jean-Marc Mandosio, éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2011.

Libellés : boussole, Filippo La Porta, Jean-Marc Mandosio, nostalgie

jeudi 26 mai 2011

Ou rien du tout

J’ai autrefois voulu être camaldule, puis renégat, turc. Maintenant, c’est brahman. Ou rien du tout, ce qui est plus simple.

Gustave Flaubert, lettre à Louise Collet, 30 janvier 1847.

Libellés : brahmane, camaldule, Gustave Flaubert, rien

dimanche 22 mai 2011

« Finir dans le journal »

« Finir dans le journal » représentait pour nos vieillards l’un des pires malheurs, une véritable honte. L’indétermination de l’expression n’était pas due au hasard ; elle en étendait la signification bien au-delà de l’évidente référence aux faits divers sanglants, pour en faire quelque chose d’absolu. Le même sentiment de répulsion, à peine nuancé, frappait le criminel et la victime, le protagoniste d’un scandale et le personnage à succès, et plus que tout autre celui qui mettait volontairement son nom dans le journal : le journaliste. Le mot fama conservait encore l’acception négative qu’il avait en latin. Selon l’opinion commune, on ne pouvait pas être en même temps « comme il faut » et célèbre (famoso). Le métier de journaliste était considéré comme à peine moins infamant que la prostitution. La rudesse de nos vieillards était parfois dotée d’un flair infaillible.

Piergiorgio Bellocchio, Nous sommes des zéros satisfaits, précédé de Limiter le déshonneur, traduit de l’italien par Jean-Marc Mandosio, éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2011.

Libellés : célébrité, fama, Jean-Marc Mandosio, journalisme, Piergiorgio Bellocchio

lundi 9 mai 2011

Quand on se refuse à tout lyrisme

Quand on se refuse à tout lyrisme, noircir une page devient une épreuve : à quoi bon dire exactement ce qu’on avait à dire ?

Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né, Gallimard, 1973.

Libellés : écriture, Emil Cioran

vendredi 6 mai 2011

De l’impossibilité d’être partout

Vivian Maier, Floride, 22 août 1956.

Nous sommes des mortels aux tympans fragiles ; l’omniprésence ne nous a pas été donnée, pour notre bien probablement, si nous sommes incapables de supporter l’épreuve de l’ubiquité. Être fait de matière suppose de ne jamais pouvoir être partout à la fois : aussi il existe un étroit rapport entre exister et être assis sur une chaise – et j’invite à ne pas lire cette loi comme une facétie de Jean-Paul Richter reprise par De Quincey, reprise par Stephen Leacock, reprise par Macedonio Fernandez, et ainsi de suite jusqu’à ces pages. Être venu au monde, avoir braillé, s’être tenu dans des langes et se savoir limité dans l’espace et le temps suppose pour chaque homme d’élaborer une géographie de mortel, et de mortel localisé : nos planisphères, nos mappemondes, nos voyages, nos antipodes, nos sextants, nos cartes du ciel, nos géostratégies, les calculs de projection de Mercator et les merveilles de l’Extrême-Orient dépendent aussi de notre incapacité d’être à la fois allongé sur le lit et debout à son pied pour se regarder dormir.

Pierre Senges, Environs et mesures, éditions Le Promeneur, 2011.

Libellés : ailleurs, ici, Jean-Paul Richter, Macedonio Fernandez, Pierre Senges, Stephen Leacock, Thomas De Quincey, ubiquité

jeudi 5 mai 2011

De l’impossibilité d’être ailleurs

Vivian Maier

Ce que partagent les sédentaires (sédentaires par raison ou par nécessité) et les grands impermanents voyageurs est la conviction qu’il est impossible de se tenir véritablement ailleurs (on y verrait une plaisanterie logique à la Lewis Carroll : un lapin pressé ferait la démonstration, sans jamais s’arrêter de courir, qu’à chaque de son voyage ou de sa fuite, il se trouve, c’est indubitable, ici – d’où cette désagréable impression de ne jamais mettre vraiment un pied devant l’autre). Ça pourrait compliquer la vie des capitaines au long cours ; ça complique celle des fugitifs qui voudraient précisément échapper à un ici d’autant plus dangereux qu’un policier s’y tient, menotté à un juge, et le juge menotté au code pénal. (Ce serait une leçon sur la relativité des lieux, pas vraiment uns sermon sur la vanité des voyages ; ça serait une façon de dire qu’échapper à soi-même est aussi difficile qu’échapper à ici.) Le sédentaire éprouve l’ici posément, avec lenteur, il y consacre des années ; le voyageur (d’après le sédentaire) s’épuise sans toujours comprendre qu’ici colle à ses semelles comme son ombre et il se grise de ne pas comprendre – l’ivresse de la route ne serait pas le vent de l’océan ni le bonheur d’échapper à son patelin natal (encore lui) mais simplement ce décalage entre la réalité de l’ici écrasée sous ses semelles comme une terre argileuse, et l’illusion ou la certitude de l’ailleurs.

Pierre Senges, Environs et mesures, éditions Le Promeneur, 2011.

Libellés : ailleurs, ici, Pierre Senges, voyage

mercredi 4 mai 2011

Pourquoi pas l’escargot ?

L’escargot, pourquoi pas l’escargot ? Quand la vie se diversifia, quand les êtres se distinguèrent, il y eut l’escargot, pourquoi pas ? Pourquoi pas, en effet, l’escargot, c’était une possibilité, une option, elle fut retenue, bon, très bien, il y eut l’escargot, donc, c’est un peu bizarre, sans doute, mais c’est comme ça, continuons avec l’escargot puisqu’il est là.

Éric Chevillard, L'Autofictif père et fils, L'Arbre vengeur, 2011.

Libellés : Éric Chevillard, escargot

mardi 3 mai 2011

Trop près

Vivian Maier

Je me tiens auprès de moi.

Je vais, je parle et rien de cela n’est présent. C’est seulement immédiatement après que je peux en fixer l’image. Nous ne nous voyons pas nous-mêmes dans ce que nous sommes en train de vivre, le courant nous emporte. Ce qui s’y produit , ce que nous y fûmes en vérité ne saurait donc coïncider avec ce que nous pouvons éprouver. Ce n’est pas ce que l’on est, encore moins ce que l’on pense.

Ernst Bloch, Geist der Utopie, 1964 ; L’Esprit de l’utopie, traduit de l’allemand par Anne-Marie Lang et Catherine Pinon-Audard, Gallimard, 1977.

Libellés : Ernst Bloch, être, existence

lundi 2 mai 2011

Trop tôt

Songeant à son meilleur ami, décédé il y a maintenant trois ans, un homme à l’idée saugrenue de dresser un bilan des événements survenus depuis sa disparition. Force est de constater qu’il ne s’est à peu près rien passé qui aurait suscité l’enthousiasme de son ami, à plus forte raison modifié sa vie. Certes, chacun a, à tout instant, la liberté de bouleverser son destin et, faute d’une telle force, regarder autour de soi, marcher, respirer sont déjà des ambitions respectables. Cependant, l’homme ne peut chasser l’idée qu’à presque tous égards ces trois années auraient équivalu pour son ami à du temps mort. Et il en arrive à se demander si, croyant à la Résurrection, et la sachant même imminente, il ne serait pas tenté de s’écrier : « Halte-là ! Va-t-on vraiment réveiller quelqu’un pour si peu ? N’est-il pas préférable d’attendre encore un peu ? »

Marcel Cohen, Faits. Lecture courante à l’usage des grands commençants, Gallimard, 2002.

Libellés : Marcel Cohen, résurrection, trop tôt

dimanche 1 mai 2011

Trop tard

Nul plus que moi n’a aimé ce monde, et cependant me l’aurait-on offert sur un plateau, même enfant je me serais écrié : « Trop tard, trop tard ! ».

Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né, Gallimard, 1973.

Libellés : Emil Cioran, monde, trop tard

lundi 18 avril 2011

Désir d’avoir plus que les autres, plus que sa part, toute la part

La richesse a remplacé toutes les valeurs aristocratiques : mariage, honneurs, privilèges, réputation, pouvoir, elle peut tout procurer. Désormais, c’est l’argent qui fait l’homme. Or contrairement à toutes les autres « puissances », la richesse ne comporte aucune limite : rien en elle qui puisse marquer son terme, la borner, l’accomplir. l’essence de la richesse, c’est la démesure ; elle est la figure même que prend l’hubris dans le monde. Tel est le thème qui revient de façon obsédante dans la pensée morale du VIe siècle. Aux formules de Solon, passées en proverbes : « Pas de terme à la richesse. Koros, satiété, enfante hubris », font écho les paroles de Theognis : « Ceux qui ont aujourd’hui le plus en convoitent le double. La richesse, ta chrèmata, devient chez l’homme folie, aphrosunè. » Qui possède veut plus encore. La richesse finit par n’avoir plus d’autre objet qu’elle-même ; faite pour satisfaire les besoins de la vie, simple moyen de subsistance, elle devient sa propre fin, elle se pose comme besoin universel, insatiable, illimité, que rien ne pourra jamais assouvir. À la racine de la richesse, on découvre donc une nature viciée, une volonté déviée et mauvaise, une pleonexia : désir d’avoir plus que les autres, plus que sa part, toute la part. Ploutos comporte bien aux yeux du Grec une fatalité, mais elle n’est pas d’ordre économique ; c’est la nécessité immanente à un caractère, à un ethos, la logique d’un type de comportement. Koros, hubris, pleonexia sont les formes de déraison que revêt à l’âge de Fer la morgue aristocratique, cet esprit d’Eris qui, au lieu d’une noble émulation, ne peut plus enfanter qu’injustice, oppression, dusnomia.

Jean-Pierre Vernant, Les Origines de la pensée grecque, Presses universitaires de France, 1962.

mercredi 6 avril 2011

Ce que je pense du monde ?

O que penso eu do mundo?

Sei lá o que penso do mundo!

Se eu adoecesse pensaria nisso.

Ce que je pense du monde ?

Est-ce que je sais, moi, ce que je pense du monde !

Si je tombais malade, j'y penserais.

Alberto Caeiro [Fernando Pessoa], O Guardador do rebanhos, 1911-12, Le Gardeur de troupeau, Poèmes d'Alberto Caeiro publiés du vivant de Fernando Pessoa, traduits du portugais par Dominique Touati, éditions de la Différence, 1989.

Libellés : Fernando Pessoa, monde

dimanche 3 avril 2011

L’œuf déçoit

L’œuf déçoit. Une telle perfection formelle, simple, évidente, tant de potentialités, de promesses contenues, et à la fin quoi ? Un serpent, un crapaud, un crocodile, une tortue ou quelque volatile stupide.

Éric Chevillard, L'Autofictif père et fils, L'Arbre vengeur, 2011.

Libellés : crapaud, crocodile, déception, Éric Chevillard, œuf, perfection, serpent

vendredi 1 avril 2011

Notre perception n’est pas à la hauteur de ce que nous produisons

Je compris aussitôt, dès le 7 août probablement, soit un jour après Hiroshima et deux jours avant Nagasaki, que le 6 août était le premier jour à partir duquel l’humanité était devenue capable, de manière irréversible, de s’exterminer elle-même. Seulement, il m’a fallu des années avant d’oser me mettre devant une feuille de papier, pour remplir cette tâche qui était de rendre concevable ce que nous — par ce « nous », j’entendais l’humanité — étions alors capable de produire. Je me souviens : c’est en Nouvelle-Angleterre, quelque part du côté du Mont Washington, que j’ai essayé pour la première fois. Je suis resté assis des heures entières sous un noyer, la gorge nouée, devant ma feuille de papier, incapable d’écrire uns seul mot. La deuxième fois — c’était en Europe, déjà, probablement en 1950 ou 51 — je crois que j’y suis arrivé. Ce qui a pris forme là était le chapitre de Die Antiquiertheit des Menschen [L’Obsolescence de l’homme] sur les « Racines de notre aveuglement face à l’Apocalypse » et sur le décalage [Diskrepanz] entre ce que nous sommes capables de produire [herstellen] et ce que nous sommes capables d’imaginer [vorstellen]. Aujourd’hui encore, je pense que j’ai effectivement dépeint, en soulignant ce décalage, la conditio humana de notre siècle et de tous les siècles à venir pour autant qu’ils nous soient encore accordés ; et que l’immoralité ou la faute, aujourd’hui, ne réside ni dans la sensualité ou l’infidélité, ni dans la malhonnêteté ou l’immoralité, ni même dans l’exploitation, mais dans le manque d’imagination [Phantasie]. Au contraire, aujourd’hui, notre premier postulat doit être : élargis les limites de ton imagination pour savoir ce que tu fais. Ceci est d’ailleurs d’autant plus nécessaire que notre perception n’est pas à la hauteur de ce que nous produisons : comme ils ont l’air inoffensif, ces bidons de Zyklon B — je les ai vus à Auschwitz — avec lesquels on a supprimé des millions de gens ! Et un réacteur atomique, comme il a l’air débonnaire, avec son toit en forme de coupole ! Même si l’imagination seule reste insuffisante, entraînée de façon consciente elle saisit [nimmt] infiniment plus de « vérité » [mehr « Wahr »] que la perception [Wahrnehmung]. Pour être à la hauteur de l’empirique, justement, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il nous faut mobiliser notre imagination. C’est elle la « perception » d’aujourd’hui.

Günther Anders, Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ? Entretien avec Mathias Greffath, 1977, traduit de l’allemand par Christophe David, éditions Allia, 2004.

Libellés : Apocalypse, atome, Günther Anders, imagination, perception

jeudi 24 mars 2011

On n’arrête pas le progrès

On n’arrête pas le progrès. Il s’arrête de lui-même. Il possède un déclic interne qui le stoppe automatiquement au moment où ce serait trop beau.

Alexandre Vialatte, chronique de La Montagne, 19 décembre 1961.

Libellés : Alexandre Vialatte, progrès

dimanche 27 février 2011

Dieu partout ?

Dieu partout ? Allons, je veux bien l'admettre si on veut bien laisser subsister un doute pour ce qui concerne l'intérieur des balles de ping-pong.

Éric Chevillard, L'Autofictif père et fils, L'Arbre vengeur, 2011.

Libellés : Dieu, Éric Chevillard, partout, ping-pong

dimanche 20 février 2011

Tandis que partout autour d’eux la lumière se tait et tombe la nuit de la raison

[…] Il suffira de relever simplement comme une contradiction mortelle de la société marchande finissante qu’elle ne cesse de stimuler des pulsions qu’elle doit en même temps, pour créer un fantôme d’ordre, réprimer, et que ce faisant elle rend plus brutales encore, évidemment. Ainsi, l’humanité continue-t-elle à dégénérer en s’endurcissant, tandis que les bonimenteurs nous la baillent belle avec le désir, l’imagination, la sensibilité et le reste, comme si ces facultés de l’âme étaient là inaltérées, toujours vivaces, et non gâtées et mutilées.

[…]

Adorno […] observait de son côté que la technicisation érodait le « noyau d’expérience » des comportements pré-utilitaires, c’est-à-dire la base même de toute capacité à la juger : « On ne rend pas justice à l’homme moderne si l’on n’est pas conscient de tout ce que ne cessent de lui infliger, jusque dans ses innervations les plus profondes, les choses qui l’entourent... Dans les mouvements que les machines exigent de ceux qui les font marcher, il y a déjà la brusquerie, l’insistance saccadée et la violence qui caractérisent les brutalités fascistes. »

[...]

Toutes les tortures, tous les tourments infligés par le travail industriel se condensent et se durcissent dans ses produits, dans ces objets si banals qu’on ne les distingue même plus, mais qui, chargés de malignité, la diffusent dans les organes de leurs utilisateurs, indurent leur cœur et leur chair. Des ouvrières de vingt ans, chiourme d’un « parc industriel » installé sur une île au large de Singapour (« avec ses hauts grillages, ses tranchées et ses caméras de surveillance ») perdent la vue en deux ou trois années à fabriquer des télécommandes ; et, au loin, ignorants de ces yeux éteints, manipulant distraitement le boîtier refermé sur ces souffrances inconnues, d’autres esclaves s’appliquent à éteindre leur propre regard devant les télécrans, tandis que partout autour d’eux la lumière se tait et tombe la nuit de la raison.

[…]

La domination nous parle de plus en plus souvent avec une brutale franchise, comme à ceux qui, étant déjà mouillés, ne peuvent plus revenir en arrière. […] De fait, qui n’est pas de quelque façon tenu, et qui n’a pas été à un moment ou à un autre, passagèrement mais non sans effets, possédé par la puissance barbare de la technique, tenté par exemple, au volant de sa voiture, d’écraser les passants qui encombrent la trajectoire ? Par tous les appareils électriques dont on use négligemment, on s’accoutume à la froideur fonctionnelle qui nous happera dans ses hôpitaux ; on appuie sur un bouton pour avoir tout de suite uns satisfaction sans effort, et on devient impatient devant tout ce qui n’a pas un résultat immédiat, automatique ; on perd le tact dans le maniement des choses comme dans le commerce avec ses semblables, et la brutalité utilitaire qui gagne se fait passer pour une émancipation, l’accession à une franchise débarrassée des conventions, etc.

Jaime Semprun, L’Abîme se repeuple, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 1997.

Libellés : brutalité, Jaime Semprun, machine, technique, Theodor W. Adorno

lundi 17 janvier 2011

Les peuples sont las quelque temps devant que de s’apercevoir qu’ils le sont

Photo : Henri Cartier-Bresson

Les peuples sont las quelque temps devant que de s’apercevoir qu’ils le sont. Ce qui cause l’assoupissement dans les États qui souffrent est la durée du mal, qui saisit l’imagination des hommes, et qui leur fait croire qu’il ne finira jamais. Aussitôt qu’ils trouvent jour à en sortir, ils sont si surpris, si aisés et si emportés, qu’ils passent tout d’un côté à l’autre extrémité, et que bien loin de considérer les révolutions comme impossibles, ils les croient faciles ; et cette disposition toute seule est capable de les faire.

Jean-François-Paul de Gondi, cardinal de Retz, Mémoires (1675-76).

Libellés : cardinal de Retz, révolution

lundi 10 janvier 2011

La famille du directeur du ministère des Postes

Souvent (notre vie étant si peu chronologique, interférant tant d’anachronismes dans la suite des jours), je vivais dans ceux, plus anciens que la veille ou l’avant-veille, où j’aimais Gilberte. Alors ne plus la voir m’était soudain douloureux, comme c’eût été dans ce temps-là. Le moi qui l’avait aimée, remplacé déjà presque entièrement par un autre, resurgissait, et il m’était rendu beaucoup plus fréquemment par une chose futile que par une chose importante. Par exemple, pour anticiper sur mon séjour en Normandie j’entendis à Balbec un inconnu que je croisai sur la digue dire: « La famille du directeur du ministère des Postes. » Or (comme je ne savais pas alors l’influence que cette famille devait avoir sur ma vie), ce propos aurait dû me paraître oiseux, mais il me causa une vive souffrance, celle qu’éprouvait un moi, aboli pour une grande part depuis longtemps, à être séparé de Gilberte. C’est que jamais je n’avais repensé à une conversation que Gilberte avait eue devant moi avec son père, relativement à la famille du «directeur du ministère des Postes». Or, les souvenirs d’amour ne font pas exception aux lois générales de la mémoire elles-mêmes régies par les lois plus générales de l’habitude. Comme celle-ci affaiblit tout, ce qui nous rappelle le mieux un être, c’est justement ce que nous avions oublié (parce que c’était insignifiant et que nous lui avions ainsi laissé toute sa force). C’est pourquoi la meilleure part de notre mémoire est hors de nous, dans un souffle pluvieux, dans l’odeur de renfermé d’une chambre ou dans l’odeur d’une première flambée, partout où nous retrouvons de nous-même ce que notre intelligence, n’en ayant pas l’emploi, avait dédaigné, la dernière réserve du passé, la meilleure, celle qui quand toutes nos larmes semblent taries, sait nous faire pleurer encore. Hors de nous ? En nous pour mieux dire, mais dérobée à nos propres regards, dans un oubli plus ou moins prolongé. C’est grâce à cet oubli seul que nous pouvons de temps à autre retrouver l’être que nous fûmes, nous placer vis-à-vis des choses comme cet être l’était, souffrir à nouveau, parce que nous ne sommes plus nous, mais lui, et qu’il aimait ce qui nous est maintenant indifférent. Au grand jour de la mémoire habituelle, les images du passé pâlissent peu à peu, s’effacent, il ne reste plus rien d’elles, nous ne le retrouverions plus. Ou plutôt nous ne le retrouverions plus, si quelques mots (comme « directeur au ministère des Postes ») n’avaient été soigneusement enfermés dans l’oubli, de même qu’on dépose à la Bibliothèque nationale un exemplaire d’un livre qui sans cela risquerait de devenir introuvable.

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, À l'ombre des jeunes filles en fleurs II, Nom de pays : le pays, Gallimard, 1919.

Libellés : Marcel Proust, mémoire, ministère des Postes

dimanche 9 janvier 2011

Qu’y a-t-il d’agréable à se rappeler que, hier, on a pris plaisir à bien dîner ?

[1] Le bonheur s’accroît-il avec le temps ? Le bonheur est à chaque instant saisi dans le présent ; le souvenir du bonheur ne fait rien au bonheur ; le bonheur n’est pas une chose qui se développe, comme un discours, mais un état ; or un état existe [entièrement] dans le présent. Il en est également ainsi, si le bonheur est l’acte de la vie.

[2] ― Mais, dira-t-on, nous désirons à chaque moment vivre et être en acte ; être heureux, n’est-ce pas atteindre cette fin ? ― Il en résulterait, en premier lieu, que le bonheur de demain serait plus grand que celui d’aujourd’hui, et le bonheur qui suit que celui qui précède ; la vertu ne serait plus la mesure du bonheur. De plus, les dieux seraient plus heureux au moment actuel qu’aux moments précédents ; ils n’auraient pas encore le bonheur parfait et ne l’auraient jamais. De plus, le désir n’atteint son but qu’en atteignant le présent et encore et toujours le présent ; il demande à posséder le bonheur à chaque instant présent, jusqu’au bout ; désirer vivre, c’est chercher à être ; c’est donc désirer une chose présente, puisqu’il n’y a d’être que dans le présent. ― Mais on veut des choses futures et à venir. ― Ce qu’on veut, c’est ce qu’on possède et ce qu’on est, et non ce qui est passé ou futur : on veut être ce que l’on est déjà ; on ne cherche pas à l’être pour tout l’avenir ; mais on veut que l’état actuellement présent soit actuellement présent.

[3] ― Quoi donc ? Être heureux pendant plus longtemps, cela ne revient-il pas à regarder un objet pendant plus de temps ? Or si, avec le temps, on le voit plus exactement, le temps ajoute quelque chose d’effectif. ― Oui ; mais si on le voit de la même manière pendant tout le temps, on n’a rien de plus que si on le voit une seule fois.

[4] ― Mais dans un long bonheur, le plaisir dure plus longtemps. ― Il ne faut pas tenir compte du plaisir dans le bonheur ; ou, si l’on définit le plaisir « un acte qui n’est pas entravé », le plaisir est alors identique au bonheur dont il était question. De plus le plaisir qui dure n’occupe à chaque instant que le moment présent ; ce qui en est passé n’est plus.

[...]

[8] ― Le souvenir des choses passées persistant dans le présent est, dit-on, un avantage pour celui qui est resté plus longtemps heureux. ― Que veut dire ce mot : souvenir ? Est-ce le souvenir de la sagesse acquise antérieurement ? On peut dire qu’il en est plus sage, mais on ne reste pas dans la question. Est-ce le souvenir du plaisir ? L’homme heureux a-t-il donc besoin d’un excès de joie, et ne se contente-t-il pas de la joie présente ? Et en quoi le souvenir du plaisir est-il agréable ? Qu’y a-t-il d’agréable à se rappeler que, hier, on a pris plaisir à bien dîner ? Et, au bout de dix ans, ne serait-ce pas encore plus ridicule ? Qu’y a-t-il d’agréable à me rappeler que j’étais un sage, l’an passé ?

Plotin, Ennéades, I, 5 (36), Le bonheur s’accroît-il avec le temps ?, traduit du grec ancien par Émile Bréhier, Les Belles Lettres, 1924-1936, 6 vol.

mercredi 29 décembre 2010

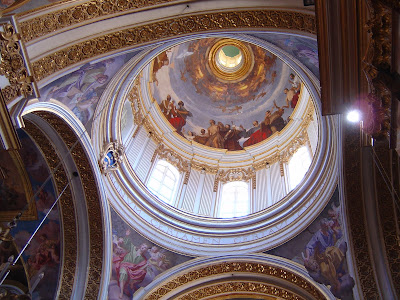

Si vous restez au lit, soyez sûr de le faire sans aucune raison ni justification

Rester au lit serait la plus parfaite et suprême des expériences si seulement nous avions un crayon de couleur assez long pour dessiner au plafond. Nulle part je ne trouvais un espace vraiment dégagé où faire des croquis, jusqu’au jour où, au lit, je conservai la position couchée sur le dos au-delà de la limite convenable. Alors la lumière de ces cieux immaculés envahit ma vision, cette étendue de blanc tout simple qui approche de la définition du paradis puisqu’il signifie aussi pureté et liberté. Mais hélas ! à l’instar du ciel, une fois aperçue, elle s’avère inaccessible, elle paraît plus austère et plus éloignée que le ciel bleu de l’autre côté de la fenêtre. Car ma proposition d’y peindre avec les poils raides d’un balai a été découragée – peu importe par qui ; par une personne privée de tous droits politiques – et même ma petite suggestion de jeter l’autre bout du balai dans l’âtre de la cuisine et d’en faire du fusain n’a pas été acceptée. Je suis pourtant convaincu que l’inspiration première de couvrir les plafonds des palais et des cathédrales d’une profusion d’anges déchus ou de dieux victorieux est venue de personnes dans ma position. Je suis convaincu que si Michel-Ange a compris que le plafond de la chapelle Sixtine pouvait être transformé en une effroyable imitation d’un drame divin qui ne pourrait se jouer qu’aux cieux, c’est uniquement parce qu’il se consacrait à l’antique et honorable occupation consistant à rester au lit.

Le ton qui s’emploie aujourd’hui couramment eu égard à la pratique de rester au lit est hypocrite et malsain. De toutes les manifestations de la modernité qui paraissent impliquer un genre de décadence, il n’en est pas de plus menaçante et dangereuse que l’exaltation des petits points de conduite fort minimes et secondaires aux dépens de points très grands et essentiels, aux dépens des liens éternels et de la tragique moralité humaine. S’il y a une chose pire que le moderne affaiblissement des grands principes de la moralité, c’est le moderne renforcement des petits principes de la moralité. [...]

Au lieu d’être de façon normale considéré comme une question de convenance et d’arrangement personnels, se lever tôt le matin a fini pour beaucoup par relever des fondements de la moralité. Cela fait partie dans l’ensemble de la sagesse des nations ; mais il n’y a rien de bien dans ce comportement ni de mal dans son contraire. [...]

Pour ceux qui étudient le grand art de rester au lit, il convient d’ajouter un énergique avertissement. Même pour ceux qui peuvent accomplir leur travail au lit (comme les journalistes), plus encore pour ceux dont le travail ne peut être accompli au lit (comme par exemple les harponneurs de baleines professionnels), il est évident que ce luxe doit être très rare. Mais là n’est pas l’avertissement auquel je pense. L’avertissement est le suivant : si vous restez au lit, soyez sûr de le faire sans aucune raison ni justification. Je ne parle pas bien entendu des personnes gravement malades. Mais si un homme en bonne santé reste au lit, qu’il le fasse sans un brin d’excuse ; alors il se lèvera en bonne santé. S’il le fait pour quelque raison hygiénique de second ordre, s’il donne une explication scientifique, il risque de se lever hypocondriaque.

Gilbert Keith Chesterton, “On lying in bed” (1909), « Du bonheur de rester au lit », Le Paradoxe ambulant. 59 essais choisis par Alberto Manguel, traduit de l’anglais par Isabelle Reinharez, Actes Sud, 2004.

Libellés : Gilbert Keith Chesterton, lit, morale, peinture

mardi 28 décembre 2010

Là-bas au fond

Là-bas au fond il y a la mort, mais n’ayez pas peur. Tenez la montre d’une main, prenez le remontoir entre deux doigts, tournez-le doucement. Alors s’ouvre un nouveau sursis, les arbres déplient leurs feuilles, les voiliers courent des régates, le temps comme un éventail s’emplit de lui-même et il en jaillit l’air, les brises de la terre, l’ombre d’une femme, le parfum du pain.

Que voulez-vous de plus ? Attachez-la vite à votre poignet, laissez-la battre en liberté, imitez-la avec ardeur. La peur rouille l’ancre, toute chose qui eût pu s’accomplir et fut oubliée ronge les veines de la montre, gangrène le sang glacé de ses rubis. Et là-bas dans le fond, il y a la mort si nous ne courons pas et n’arrivons avant et ne comprenons pas que cela n’a plus d’importance.

Julio Cortázar, « Instructions pour remonter une montre », Cronopes et fameux (1962), traduit de l’espagnol par Laure Guille-Bataillon, Gallimard, 1977.

Libellés : Julio Cortázar, montre, mort, temps

lundi 27 décembre 2010

Que chacun vive « comme s’il était libre »

Photo : Anthony Hernandez

Qu’est-ce, en effet, que le programme des partis bourgeois ? Un mauvais poème de printemps, bourré de comparaisons à en craquer. Pour le socialiste, « l’avenir meilleur de nos enfants et de nos petits-enfants », c’est que tous se conduisent « comme s’ils étaient des anges », que chacun possède « comme s’il était riche », que chacun vive « comme s’il était libre ». D’anges, de richesse, de liberté, aucune trace. Rien que des images. Et le stock d’images de ce club de poètes de la social-démocratie ? Leur gradus ad parnassum ? L’optimisme.

Walter Benjamin, « Le surréalisme. Le dernier instantané de l’intelligentsia européenne » (1929), Œuvres II, Gallimard : Folio.

Libellés : avenir, liberté, optimisme, richesse, socialisme, Walter Benjamin

dimanche 26 décembre 2010

Il s’agit de leurs plus belles années qui passent

Photo : Anthony Hernandez

On ne dira jamais assez que les revendications actuelles du syndicalisme sont condamnées à l’échec ; moins par la division et la dépendance de ces organismes reconnus que par l’indigence des programmes.

On ne dira jamais assez aux travailleurs exploités qu’il s’agit de leurs vies irremplaçables où tout pourrait être fait ; qu’il s’agit de leurs plus belles années qui passent, sans aucune joie valable, sans même avoir pris des armes.

Il ne faut pas demander que l’on assure ou que l’on élève le « minimum vital », mais que l’on renonce à maintenir les foules au minimum de la vie.

« Le Minimum de la vie », Potlatch, bulletin d’information du groupe français de l’Internationale lettriste, n° 4, 13 juillet 1954.

Libellés : existence, minimum, syndicalisme

dimanche 12 décembre 2010

Qu’a-t-il donc, le renard, pour que prononcer son nom nous bouleverse ainsi ?

J’ai rencontré un papillon, il y a longtemps. Je l’ai longtemps perdu de vue, il apparaît peu, je crois que c’est une de ces espèces qui s’éteignent doucement. Je ne me souviens pas de l’avoir jamais trouvé écrit en littérature. Je l’avais oublié. Il est revenu dans Walter Benjamin. Il est brutalement revenu à la page 25 d’Une enfance berlinoise, les souvenirs en miettes du petit Walter Benjamin devenu vieux. Il chasse les papillons, pendant les vacances, vers Postdam, sur le Brauhausberg qui une forêt, une colline. De cette colline, il écrit que c’est un mont embué d’azur qui se levait l’été pour les recevoir, ses parents et lui. Il dit que le Postdam de son enfance est un air bleu sur lequel les papillons, si variés selon leur espèce, les morios et les vulcains, les vanesses, apparaissent comme une langue étrangère écrite sur les murs bleus de la Jérusalem qu’on voit dans les rêves.

C’est un grand papillon. Il habite les forêts. C’est une rareté. On ne le voit jamais, et tout à coup on ne voit que lui. La première fois, on débouche dans une clairière, on lève les yeux et là-haut il passe d’un vol rapide et puissant, plutôt de grand oiseau que de papillon, déterminé, battant large. Il a un but, ce qui arrive rarement aux papillons. Il marche résolument vers ce but, il y va. Il a vite disparu. On croit qu’on ne le verra plus jamais.

On est un petit garçon dans la forêt, au milieu des années cinquante.

Un jour on le revoit. C’est aussi dans une clairière, mais on marche tête baissée cette fois. Il est posé, on aurait pu marcher dessus. Il n’est pas sur des fleurs, il est là par terre, à même le sous-bois, ouvert et fixe. On sait que c’est lui, on le reconnaît, non pas à ses couleurs qu’on a à peine aperçues quand il était là-haut, mais à son allure catégorique et décidée, à sa résolution, à sa confiance. Il est posé sur la mousse. Il ne se pose pas comme un papillon – tous le font comme des voleurs, des coupables qui veulent passer inaperçus. Non, celui-ci se pose en plein, comme une puissance, comme un roi, et reste là déplié sans bouger, interminablement. On peut lui marcher dessus, il s’en fout, c’est un roi. On voit bien son manteau de velours brun avec une marge crème, des larmes bleues. Il est beau, mais là n’est pas la question. Le petit garçon ne l’admire pas, ne le contemple pas, il n’a pas même envie de le posséder ou de le réduire en miettes. Le petit garçon réfléchit à toute allure. Il cherche le nom de ce papillon. Il ne l’a jamais appris. Il le sait, il doit le savoir, il sait qu’il le sait depuis qu’il est né. La clairière, le bruit des arbres, le lieu-dit le Bois-du-Breuil où a lieu l’action, tout lui demande ce nom. Tout dit : C’est un allié. Il dépose son royaume à tes pieds. Dis son nom.

Le petit garçon ne sait pas.

Plus tard, dans une librairie, il ose acheter un petit livre sur les papillons, dans la rue il le feuillette en tremblant. Il est là avec son manteau brun, sur la page 42 ou 75. Le petit garçon reconnaît bien le manteau, et le nom aussi il le reconnaît en quelque sorte. Adam l’a nommé. Un naturaliste de 1762 l’a nommé, ou a écrit pour la première fois le nom qu’Adam lui avait donné. C’est le morio.

Celui-ci c’est : morio.

L’enfant dit : le morio. Il le dit aux voitures qui passent dans la rue où il tremble devant la page ouverte. Il dit ce nom en revenant à chaque arrêt de l’autobus, et quand l’autobus roule il le dit aussi. À la maison il ne le dit pas à sa grand-mère qui fait cuire la soupe.

Il le dira demain au papillon dans le Bois-du-Breuil. Il ne revoit jamais le papillon.

Il arrive que les petits garçons soient imprudents, ils vendent la mèche, ils disent le nom à n’importe qui, leur grand-mère, l’instituteur, un petit camarade. Celui-ci le répète à un autre, qui le répète à son tour. Chacun le transmet, pour se faire valoir, pour argumenter ou démontrer, pour causer. Ils refont la chaîne de Babel : en passant de l’un à l’autre, à la grand-mère patoisante et sourde, au maître d’école distrait qui a mal compris, aux camarades affabulateurs, le nom se dénature, se déforme, devient méconnaissable, si bien qu’au bout du compte le petit Walter Benjamin, qui habite loin, le reçoit sous la forme : Trauer Mantel. Peu importe : le morio et le Trauer Mantel, c’est le même nom.

C’est dans une autre clairière, vaste celle-ci, un pré isolé dans les bois, que j’ai vu une autre bête indiscutable, mais bien avant l’époque du morio, quand ma mère me tenait encore par la main. Nous avions des moufles, c’était le plein hiver froid, la neige recouvrait le pré. Nous nous promenions dans les bois. Une bête aiguë et rousse passa au galop dans ce pré blanc, un météore. Ma mère dit : « Un renard ». Elle le dit pour elle-même, comme de très loin, mais dans un cri. À travers nos moufles, sa main tremblait d’excitation. La mienne aussi.

Qu’a-t-il donc, le renard, pour que prononcer son nom nous bouleverse ainsi ? Le pré, la forêt, l’hiver, la neige, — l’enfant sent bien qu’ils ont toujours été là avec leur nom, c’est Dieu qui les a nommés. Ça se passait avant nous, avant notre temps, nous n’avons pas à en décider. Le renard, si. Nous en décidons. Quand il passe, il faut dire son nom.

La clairière où Dieu amène Adam pour faire défiler devant lui toutes les bêtes créées, on ne sait pas où c’est. Mais on sait avec certitude que c’est au chapitre deux de la Genèse, dans les versets 19 et 20, quand Adam se met à parler. C’est ce jour où l’homme se sert de sa langue pour la première fois. Jusque-là Dieu seul a nommé, et créé en les nommant, le jour et la nuit, les montagnes, les eaux et les grandes étoiles. Puis il change de technique, Il se tait. L’homme, Il ne le crée pas en le nommant, Il le fabrique muettement avec de la terre, puis, dans la sombre foulée, toujours taciturne, Il fabrique aussi avec de la terre tous les animaux. Tout cela est sans nom. Voilà les versets : « Alors Yahvé Elohim forma du sol toute bête des champs et tout oiseau des cieux, il les amena vers l’homme pour voir comment il les appellerait et pour que tout animal vivant ait pour nom celui dont l’homme l’appellerait. L’homme cria donc le nom de tous les bestiaux, les oiseaux des cieux, tous les animaux des champs. » Tout cela a un nom. Toute cette argile corruptible est nommée comme furent nommés les grands incorruptibles, la nuit, les luminaires. Le Middrach Rabba rapporte, par la bouche de Rabbi Acha, que les anges, ces espèces de luminaires, furent jaloux et dirent : « Cet homme, quelle est sa qualité ? — Sa sagesse est plus grande que la vôtre ! — Le Saint béni soit-Il fit alors défiler le bétail, les bêtes sauvages et les volatiles devant les anges en leur demandant chaque fois : Celui-ci, quel est son nom ? Ils ne surent pas. Il les fit ensuite défiler devant l’homme en lui demandant chaque fois : Celui-ci, quel est son nom ? Et Adam répondit : Celui-ci taureau, celui-là âne, celui-ci cheval, celui-là chameau ».

Celui-ci renard, celui-là morio.

Dieu ne dit rien. Il est tacitement d’accord.

Moscou, le 1er février 1928. C’est le soir, la neige, la nuit. Il quitte la ville. Il a été berné sur toute la ligne. Tout fout le camp, les femmes, le marxisme-léninisme, le messie en panne, Goethe et Baudelaire qui sont des bavards. La pensée est un leurre, c’est un inextricable bavardage qui tombe du ciel comme tombe une pierre. Tout fout le camp : Marx et les anges, le tigre et la carpe, les murs de Jéricho et ceux du Palais d’Hiver, on ne peut plus les faire tenir ensemble, ils sont en morceaux éparpillés sur la neige. On est un bavard, la dialectique est un propos d’almanach pour tirer à la ligne, relancer la chaîne de Babel, on doit se taire. Asja, qu’il aime et n’a pas touchée pendant deux mois, qui l’a fait lanterner et la servir comme un chien, Asja a daigné venir pour l’adieu, elle est soulagée de s’en débarrasser. Elle a appelé un traîneau par téléphone, Benjamin monte dans le traîneau. Le traîneau glisse. Asja reste là sur le trottoir et fait des signes. « J’ai répondu, depuis le traîneau, par des signes. D’abord, elle a semblé marcher en se retournant, puis je ne l’ai plus vue. Avec la grande valise sur mes genoux, je suis allé en pleurant, par les rues crépusculaires, à la gare ». Ainsi s’achève le Journal de Moscou.

On peut imaginer qu’à la gare, il est très en avance. Le train est déjà là cependant, il est vide. Il y monte. La pénible valise avec ses bouquins, sa dialectique de plomb, est hissée à côté de lui, c’est déjà ça. Il est sur le banc de bois, glacé, tout occupé du petit brasier de ses larmes. Il a ôté ses lunettes pour pleurer. Il est plié, la tête et les épaules effondrées, rien ne pourra le redresser. Il est esclave en Égypte. Ce banc de bois vide devant lui, c’est son malheur. Ces halos jaunes des lampadaires sur le quai vide, c’est son malheur. Ces petites formes sombres qui s’agitent par à-coups sur le quai vide, qui sautent et s’ébrouent dans la neige, qu’il voit mal, ce ne peut être que son malheur aussi. Il remet ses lunettes. Il regarde résolument les figures qui marchent dans la trouée jaune du lampadaire. Il ne pleure plus. Il dit : des corneilles. Des corneilles mantelées. Krähe, Nebel Krähe. En tchèque, c’est kavka. Il est dans la clairière du premier langage. Il se redresse. Il est un fils d’Adam. Il peut recommencer, il va recommencer — la philosophie allemande, Goethe, le Messie.

Pierre Michon, Trois noms de bêtes pour W.B., La Quinzaine littéraire n° 865, 16 novembre 2003.

Libellés : Dieu, Genèse, Moscou, papillon, Pierre Michon, renard, Walter Benjamin

dimanche 21 novembre 2010

Avec les cheveux roux d’une gamine des rues, je mettrai à feu toute la civilisation moderne

Photo : Dorothea Lange

Il y a quelques temps, certains docteurs et autres personnes que la loi moderne autorise à régenter leurs concitoyens moins huppés, décrétèrent que toutes les petites filles devaient avoir les cheveux courts. J’entends par là, bien entendu, toutes les petites filles dont les parents étaient pauvres. Les petites filles riches ont, elles aussi, de nombreuses habitudes très peu salubres, mais il faudra le temps avant que les docteurs tentent d’y remédier par la force. La raison de cette intervention était que les pauvres vivaient empilés dans des taudis tellement crasseux, nauséabonds et étouffants, qu’on ne peut leur permettre d’avoir des cheveux car cela veut dire qu’ils auraient des poux. Voilà pourquoi les docteurs ont proposé de supprimer les cheveux. Il ne semblerait pas qu’il leur soit même venu à l’esprit de supprimer les poux. C’est pourtant possible. Comme souvent dans les discussions modernes, ce que l’on n’ose mentionner est précisément le pivot de toute la discussion, il est évident que pour tout chrétien, c’est à dire pour tout homme ayant une âme libre, toute contrainte exercée sur la fille d’un cocher devrait pouvoir être exercée sur la fille d’un ministre. Je ne vais pas chercher à savoir pour quelle raison les docteurs n’appliquent pas, en fait, ce qu’ils prescrivent à la fille d’un ministre. Je n’ai pas à chercher à le savoir, je le sais. Ils ne le font pas, parce qu’ils n’osent pas le faire. Mais derrière quelle excuse s’abriteront-ils, de quel prétexte valable se serviront-ils, pour rogner et tondre les enfants pauvres et non les riches ? Leur argument sera-t-il qu’ils ont davantage de risques d’avoir des poux que les riches, et pourquoi ? Parce que les enfants pauvres sont obligés (à l’encontre de tous les instincts profondément familiaux de la classe ouvrière) de s’entasser dans des pièces fermées où on leur inflige un système d’instruction publique d’une démente inefficacité et qu’un enfant sur quarante a des chances d’en avoir et cela, pourquoi ? Parce que le pauvre est tellement asservi à la terre par les gros fermages des grands propriétaires terriens que sa femme doit souvent travailler autant que lui et qu’elle n’a donc pas le temps de veiller sur ses enfants ; c’est pourquoi, un enfant sur quarante est sale. Écrasé par le propriétaire, assis (littéralement) sur son estomac et par le maître d’école, assis (littéralement) sur sa tête, l’ouvrier doit consentir à ce que les cheveux de sa fille soit d’abord négligés du fait de la pauvreté, puis contaminés, du fait de la promiscuité et enfin supprimés au nom de l’hygiène. Peut-être était-il fier des cheveux de sa fille, mais il ne compte pas…

Fort de ce simple principe (ou plus exactement de ce précédent) le docteur en sociologie va de l’avant, le cœur léger. Quand une tyrannie crapuleuse écrase tant et si bien les hommes dans la crasse que même leurs cheveux sont sales, la position de la science est claire. Il serait long et laborieux de couper les têtes des tyrans, il est plus facile de couper les cheveux des esclaves. De même, si des enfants pauvres, tourmentés par une rage de dents, dérangent par leurs hurlements un maître d’école ou un gentleman peintre à ses heures il sera facile d’arracher les dents des pauvres. Leurs ongles sont-ils répugnants ? Autant les arracher. Leur nez est-il indécemment morveux ? Autant le leur couper. L’apparence de notre humble concitoyen pourrait être ainsi étonnamment simplifiée avant que nous en ayons terminé avec lui. Mais tout ceci n’est pas plus ahurissant que le fait qu’un docteur puisse entrer chez un homme libre et ordonner qu’on coupe les cheveux de sa fille fussent-ils aussi propres que fleurs de printemps. Ces gens ne semblent jamais comprendre que la leçon que l’on peut tirer des poux dans les taudis, c’est que ce sont les taudis qui sont à condamner et non pas les cheveux. Les cheveux, c’est le moins qu’on en puisse dire, ont des racines. Leurs ennemis, (comme les insectes et autres armées orientales dont j’ai parlé) ne nous assaillent que rarement. A vrai dire, ce n’est que par des institutions éternelles comme les cheveux que nous pouvons évaluer des institutions éphémères, comme les empires. Si l’on se cogne la tête en rentrant dans une pièce, c’est que la porte est mal placée.

[…]

Ces grands ciseaux de la science, si prompt à couper les boucles des petits écoliers pauvres, ne cessent de rogner de plus près, tranchant tous les coins et tous les bords des arts et des fiertés du pauvre. Bientôt ils tailleront les cous pour les adapter à des cols propres et raccourciront les pieds pour les faire rentrer dans des bottes neuves. Ils ne semblent jamais se rendre compte que le corps est plus important que le vêtement, que le Sabbat a été fait pour l’homme ; que toutes les institutions seront jugées en fonction de leur adaptation à la chair et à l’esprit de l’homme normal.

[…]

Cette parabole, ces dernières pages et même, toutes ces pages, visent à démontrer que nous devons tout recommencer, à l’instant, et par l’autre bout. Je commencerai par les cheveux d’une petite fille. Ça, je sais que c’est bon, dans l’absolu. Si mauvais que soit le reste, la fierté d’une bonne mère pour la beauté de sa fille est chose saine. C’est l’une de ces tendresses inaltérables qui sont les pierres de touche de toutes les époques et de toutes les races. Tout ce qui ne va pas dans ce sens doit disparaître. Si les propriétaires, les lois et les sciences s’érigent là-contre, que les propriétaires, les lois et les sciences disparaissent. Avec les cheveux roux d’une gamine des rues, je mettrai à feu toute la civilisation moderne. Puisqu’une fille doit avoir les cheveux longs, elle doit les avoir propres ; puisqu’elle doit avoir les cheveux propres, elle ne doit pas avoir une maison mal tenue ; puisqu’elle ne doit pas avoir une maison mal tenue, elle doit avoir une mère libre et détendue ; puisqu’elle doit avoir une mère libre et détendue , elle ne doit pas avoir de propriétaire usurier ; puisqu’elle ne doit pas avoir de propriétaire usurier, il doit y avoir une redistribution de la propriété ; puisqu’il doit y avoir une redistribution de la propriété, il doit y avoir une révolution.

Cette gamine aux cheveux d’or roux (que je viens de voir passer en trottinant devant chez moi), on ne l’élaguera pas, on ne l’estropiera pas, en rien on ne la modifiera ; on ne la tondra pas comme un forçat. Loin de là. Tous les royaumes de la terre seront découpés, mutilés à sa mesure. Les vents de ce monde s’apaiseront devant cet agneau qui n’a pas été tondu. Les couronnes qui ne vont pas à sa tête seront brisées. Les vêtements, les demeures qui ne conviennent pas à sa gloire s’en iront en poussière. Sa mère peut lui demander de nouer ses cheveux car c’est l’autorité naturelle, mais l’Empereur de la Planète ne saurait lui demander de les couper. Elle est l’image sacrée de l’humanité. Autour d’elle l’édifice social s’inclinera et se brisera en s’écroulant ; les colonnes de la société seront ébranlées, la voûte des siècles s’effondrera, mais pas un cheveu de sa tête ne sera touché.

Gilbert Keith Chesterton, What's Wrong with the World, 1910, Le Monde comme il ne va pas, traduit de l'anglais par Marie-Odile Fortier Masek, L'Âge d'homme, 1994.

(Via La Cave du Dr Orlof)

Libellés : cheveux, Gilbert Keith Chesterton, poux

lundi 15 novembre 2010

Une expérience large de cinq doigts

Roland Topor

À côté de l’expérience. — Les grands esprits eux-mêmes n’ont qu’une expérience large de cinq doigts — immédiatement après cesse la réflexion ; et leur vide infini, leur bêtise commencent.

Friedrich Nietzsche, Aurore. Réflexions sur les préjugés moraux, § 564, traduction de l’allemand par Henri Albert, revue par Angèle Kremer-Marietti, Librairie générale française, Livre de poche, 1995.

Libellés : bêtise, expérience, Friedrich Nietzsche

samedi 13 novembre 2010

Tout est fait pour prendre les agents « par les affects joyeux » de la consommation

L’accès élargi à la marchandise, dont il faut redire ce qu’il doit à des transformations structurelles historiques résumées par la théorie de la Régulation sous le nom de « fordisme », a durci par la captation de toutes les forces du désir d’objet une sorte de point de renoncement — au renversement du capitalisme. Il n’est que de voir l’habileté (élémentaire) du discours de défense de l’ordre établi à dissocier les figures du consommateur et du salarié, pour induire les individus à s’identifier à la première exclusivement, et faire retomber la seconde dans l’ordre des considérations accessoires. Tout est fait pour prendre les agents « par les affects joyeux » de la consommation en justifiant toutes les transformations contemporaines — de l’allongement de la durée du travail (« qui permet aux magasins d’ouvrir le dimanche ») jusqu’aux dérèglementations concurrentielles (« qui font baisser les prix ») — par adresse au seul consommateur en eux. La construction européenne a porté cette stratégie à son plus haut point de perfection en réalisant l’éviction quasi complète du droit social par le droit de la concurrence, conçu et affirmé comme le plus grand service susceptible d’être rendu aux individus, en fait comme la seule façon de servir véritablement leur bien-être — mais sous leur identité sociale de consommateurs seulement. Il faudrait mettre ce point d'aboutissement en perspective historique et, là encore, le rapporter à la « réussite historique » du fordisme à qui décidément l’on doit la surrection de cette figure du consommateur, émergée de celle du salariée pour finir par s’y substituer presque complètement, en tout cas dans le discours majoritaire mais aussi d’une certaine manière dans les psychés individuelles qui pratiquent en cette matière des formes parfois stupéfiantes de compartimentage. Car les médiations qui mènent du travail salarié de chacun à ses objets de consommation sont si étirées et si complexes que tout favorise cette déconnexion, et nul ou presque ne fait le lien entre ce qu’il reçoit comme avantage en tant que consommateur et ce qu’il souffre de sujétions supplémentaires en tant que salarié — et ceci notamment du fait que les objets consommés ont été produits par d’autres, ignorés et trop éloignés pour que leurs sujétions salariales viennent à la conscience du consommateur et puissent faire écho aux siennes propres.

Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, éditions La Fabrique, 2010.

Libellés : consommation, fordisme, salariat

jeudi 4 novembre 2010

Asiniam melancholiam

Hercule de Saxonie remarque, de même que Guaineri, que ceux qui sont naturellement mélancoliques ont un teint plombé ou noir ; c’est également le cas des personnes qui, en imagination, se voient souvent mortes, ou de celles qui croient voir des hommes noirs, des morts, des esprits et des gobelins et qui parlent avec eux, tout cela exagérément. Ces symptômes varient en fonction des proportions des autres humeurs non adustes, ou des proportions des quatre humeurs adustes, dans le cas de la mélancolie non naturelle. Car, comme l’a écrit Alexandre de Tralles, il n’existe pas de cause unique de la mélancolie, ni d’humeur, qui à elle seule, suffise à la provoquer, mais c’est la diversité des mélanges, selon des proportions changeantes, qui produit cette grande variété de symptômes, variété qui dépend aussi de la chaleur ou de la froideur. La mélancolie froide (explique Benedetto Vettori) provoque le délire et des symptômes moins graves, tandis que si elle est chaude ou plus aduste, elle occasionne des passions extrêmement violentes et la fureur. Fracastoro nous demande de bien distinguer le type de mélancolie qui affecte les gens, car il est très utile de savoir s’il s’agit d’une chaleur torride qui pousse à la fureur ou si les gens sont possédés par une froide tristesse, dans un cas les personnes sont honteuses et timides, dans l’autre impudentes et vaillantes, à l’exemple d’Ajax, qui saisit ses armes et, furieux, défie les dieux, plutôt fou ou ayant une tendance à la folie, et se précipite d’abord sur ceux-ci, puis sur ceux-là. Bellérophon, en revanche, allait seul, misérable, errait dans la plaine : l’un est au désespoir et pleure, las de la vie, l’autre rit, &c. Cette grande diversité provient des différents degrés de chaud et de froid, lesquels, selon Hercule de Saxonie, sont dus uniquement à la dyscrasie des esprits vitaux, particulièrement des esprits animaux, mais aussi des esprits immatériels, car ces derniers sont la seconde cause immédiate de la mélancolie, selon qu’ils sont chauds, froids, secs, humides, et c’est leur agitation qui produit la diversité des symptômes, énumérés dans le 13e chapitre de son traité sur la mélancolie – et ce, plus ou moins dans toutes les parties du corps. Selon d’autres auteurs, il s’agit des différentes adustions des quatre humeurs, c’est-à-dire, en ce qui concerne cette mélancolie non naturelle, la corruption du sang et la bile aduste, et, en ce qui concerne la mélancolie non naturelle, en raison d’une dyscrasie chaude excessive qui se transforme, contrairement à ce qui passe pour la mélancolie naturelle, en une lessive acide, due à la puissance de l’adustion, ce qui provoque divers symptômes étranges selon les différences entre leurs matières, symptômes que Bright énumère dans son chapitre suivant. Arculano fait de même, ainsi que d’autres auteurs, en fonction des quatre humeurs principales.

Par exemple, si la mélancolie est due au flegme (ce qui est relativement moins fréquent), elle engendre des symptômes moins violents et une sorte de stupidité, ou douleur sans passion ; les personnes flegmatiques, dit Savonarole, ont l’air endormi, elles sont indolentes, froides, lentes, stupides, pareilles à des ânes ; Mélanchthon parle d’asiniam melancholiam, elles pleurent souvent et prennent plaisir à se tenir près de l’eau, des étangs, des rivières, elles aiment pêcher et chasser les oiseaux, &c. Elles ont le teint pâle, sont paresseuses, s’endorment facilement, se sentent lourdes, souffrent souvent de migraines, méditent sans cesse & se parlent à elles-mêmes; elles rêvent d’eau, qu’elles sont sur le point de se noyer et redoutent intensément ces choses-là. Ces gens-là sont plus corpulents que les mélancoliques d’autres types, plus pâles, ont le teint brouillé, crachent souvent, ils sont endormis, plus sujets aux écoulements muqueux que les autres et ont toujours le regard baissé. Hercule de Saxonie avait une patiente de ce genre, une veuve vénitienne qui était grosse et toujours somnolente, et Cristóbal de Vega soignait lui aussi un patient flegmatique. Si cette maladie devient chronique et violente, les symptômes en sont plus visibles, ces personnes sont évidemment insensées & tous leurs gestes, leurs actions, leurs paroles les ridiculisent aux yeux des autres ; elles imaginent des choses impossibles, comme ce patient de Cristóbal de Vega, qui se prenait pour un tonneau de vin et ce Siennois qui avait décidé de ne plus pisser de crainte de noyer toute la ville.

Robert Burton, The Anatomy of Melancholy, What it is: With all the Kinds, Causes, Symptomes, Prognostickes, and Several Cures of it. In Three Maine Partitions with their several Sections, Members, and Subsections. Philosophically, Medicinally, Historically, Opened and Cut Up, 1621 ; L'Anatomie de la mélancolie, traduit de l'anglais par Bernard Hoepffner, éditions José Corti, 2000, nouvelle édition 2004.

Libellés : mélancolie, Robert Burton

samedi 30 octobre 2010

jeudi 28 octobre 2010

Tchou-p’ing Man apprit le métier de dépeceur de dragons

Tchou-p’ing Man apprit le métier de dépeceur de dragons auprès d’un invalide appelé Yi le Difforme. Il lui versa une somme de mille pièces d’or. Au bout de trois ans, il avait acquis la parfaite maîtrise de cet art ; mais celui-ci se révéla parfaitement inutile.

[Tchouang-Tseu,] Les Œuvres de Maître Tchouang, chapitre XXXII, traduit du chinois par Jean Levi, Paris, éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2006.

Libellés : Chine, dragon, Tchouang-Tseu

jeudi 14 octobre 2010

mercredi 13 octobre 2010

Les véritables chaînes sont celles de nos affects et de nos désirs

sa vie passionnelle s’impose à l’homme et il y est enchaîné, pour le meilleur et pour le pire, au hasard des rencontres réjouissantes ou attristantes dont lui manque toujours le fin mot, c’est-à-dire la compréhension par les causes réelles. Bien sûr, Spinoza écrit une Éthique, et trace une trajectoire de libération — qu’il ne revient, au demeurant, à aucune résolution dérisoire d’emprunter. Mais peu nombreux sont les émancipés — en a-t-on seulement jamais rencontré un ? Pour le lot commun, le titre de la quatrième partie de l’Éthique annonce la couleur sans ambiguïté : De la servitude humaine, ou de la force des affects. Et la première phrase de sa préface de même : « J’appelle Servitude l’impuissance humaine à diriger et à réprimer les affects ; soumis aux affects, en effet, l’homme ne relève pas de lui-même mais de la fortune... » L’ordre fortuit des rencontres et des lois de la vie affective au travers desquelles ces rencontres (affections) produisent leurs effets font de l’homme un automate passionnel. Évidemment, toute la pensée individualiste-subjectiviste, construite autour de l’idée de la volonté libre comme contrôle souverain de soi, projette en bloc et avec la dernière énergie ce verdict d’hétéronomie radicale. c’est bien ce rejet qui s’exprime, par anticipation chez La Boétie, par quasi-incorporation chez les contemporains, dans l’idée de « servitude volontaire » puisque, hors la contrainte dure de la soumission physique, on ne saurait se laisser attaché qu’en l’ayant peu ou prou « voulu » — et quelque mystérieux que soit voué à demeurer ce vouloir. Contre cette insoluble aporie, Spinoza propose un tout autre mécanisme de l’aliénation : les véritables chaînes sont celles de nos affects et de nos désirs. La servitude volontaire n’existe pas. Il n’y a que la servitude passionnelle. Mais elle est universelle.

Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, éditions La Fabrique, 2010.

Libellés : affects, Baruch Spinoza, désir, Frédéric Lordon, Karl Marx, servitude

mardi 12 octobre 2010

jeudi 30 septembre 2010

« Petit pan de mur jaune avec un auvent »

[Bergotte] mourut dans les circonstances suivantes : une crise d’urémie assez légère était cause qu’on lui avait prescrit le repos. Mais un critique ayant écrit que dans la Vue de Delft de Ver Meer (prêté par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise), tableau qu’il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune (qu’il ne se rappelait pas) était si bien peint qu’il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d’art chinoise,d’une beauté qui se suffirait à elle-même, Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l’exposition. Dès les premières marches qu’il eut à gravir, il fut pris d’étourdissements. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l’impression de la sécheresse et de l’inutilité d’un art si factice, et qui ne valait pas les courants d’air et de soleil d’un palazzo de Venise ou d’une simple maison au bord de la mer. Enfin il fut devant le Ver Meer, qu’il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu’il connaissait, mais où, grâce à l’article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient ; il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu’il veut saisir, au précieux petit pan de mur. « C’est ainsi que j’aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune ».

Cependant la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l’un des plateaux, sa propre vie, tandis que l’autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu’il avait imprudemment donné la première pour le second. « Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. »

Il se répétait : « Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune. » Cependant il s’abattit sur un canapé circulaire ; aussi brusquement il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à l’optimisme, se dit « C’est une simple indigestion que m’ont donnée ces pommes de terre pas assez cuites, ce n’est rien. » Un nouveau coup l’abattit, il roula du canapé par terre, où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort.

Marcel Proust, La Prisonnière, Gallimard, 1923.

mercredi 29 septembre 2010

Mais où sont les avenirs d’antan ?

Bernd & Hilla Becher

Chaque présent a son avenir qui l’illumine et disparaît avec lui, qui devient son avenir-passé.

Mais où sont les avenirs d’antan ?

Jean-Paul Sartre, Carnets de la drôle de guerre, Carnet III, novembre-décembre 1939, Gallimard, 2010.

Libellés : avenir, Jean-Paul Sartre, passé

mardi 28 septembre 2010

Il m’écrivait qu’un seul film avait su dire la mémoire impossible

Il m’écrivait qu’un seul film avait su dire la mémoire impossible, la mémoire folle. Un film d’Hitchcock : Vertigo. Dans la spirale du générique, il voyait le Temps qui couvre un champ de plus en plus large à mesure qu’il s’éloigne, un cyclone dont l’instant présent contient, immobile, l’œil... Il avait fait le pèlerinage, à San Francisco, de tous les lieux de tournage. Le fleuriste Podesta Baldocchi, où James Stewart épie Kim Novak. Lui le chasseur, elle la proie – ou bien était-ce l’inverse ? Le carrelage n’avait pas changé. Il avait parcouru en voiture toutes les collines de San Francisco où James Stewart-Scottie suit Kim Novak-Madeleine. Il semble être question de filature, d’énigme, de meurtre – mais en vérité il est question de pouvoir et de liberté, de mélancolie et d’éblouissement, si soigneusement codés à l’intérieur de la Spirale qu’on peut s’y tromper, et ne pas découvrir tout de suite que ce vertige de l’espace signifie en réalité le vertige du Temps. Il avait suivi toutes les pistes, jusqu’au cimetière de la Mission Dolores où Madeleine venait prier sur la tombe d’une femme morte depuis longtemps, et qu’elle n’aurait pas dû connaître. Il avait suivi Madeleine – comme Scottie l’avait fait – au musée de la Légion d’Honneur, devant le portrait d’une femme morte qu’elle n’aurait pas dû connaître. Et sur le portrait, comme dans la chevelure de Madeleine, la spirale du Temps.

Le petit hôtel victorien où Madeleine disparaissait avait disparu lui-même. Le béton l’avait remplacé, à l’angle d’Eddie and Gough. En revanche, la coupe de séquoia était toujours à Muir Woods. Madeleine y montrait la courte distance entre deux de ces lignes concentriques qui mesurent l’âge de l’arbre et disait «Ma vie a tenu dans ce petit espace.» Il se souvenait d’un autre film où ce passage était cité : le séquoia était celui du Jardin des Plantes, à Paris, et la main désignait un point hors de l’arbre – à l’extérieur du Temps. Le cheval peint de San Juan Bautista, son œil qui ressemblait à celui de Madeleine... Hitchcock n’avait rien inventé, tout était là. Il avait couru sous les arches du promenoir de la Mission comme Madeleine avait couru vers sa mort – mais était-ce la sienne ? De cette fausse tour – la seule chose qu’Hitchcock ait rajoutée –, il imaginait Scottie sombrant dans la folie «de l’amour même», dans l’impossibilité de vivre avec la mémoire autrement qu’en la faussant, inventant un double à Madeleine dans une autre dimension du Temps, une Zone qui ne serait qu’à lui, et d’où il pourrait déchiffrer l’indéchiffrable histoire qui avait commencé à Golden Gate quand il avait retiré Madeleine de la baie de San Francisco, quand il l’avait sauvée de la mort avant de l’y rejeter – ou bien était-ce l’inverse ?

« À San Francisco j’ai fait le pèlerinage d’un film vu dix-neuf fois. En Islande, j’ai posé la première pièce d’un film imaginaire. Cet été-là, j’avais rencontré trois enfants sur une route, et un volcan était sorti de la mer. Encore un coup de l’Ensemblier... Les astronautes américains venaient s’entraîner avant la Lune dans ce coin de Terre qui lui ressemble, j’y voyais tout de suite un décor de science-fiction, le paysage d’une autre planète – ou plutôt non, qu’il soit celui de la nôtre pour quelqu’un qui vient d’ailleurs, de très loin. Je l’imagine avançant dans ces terres volcaniques qui collent aux semelles, avec une lourdeur de scaphandrier. Tout d’un coup il trébuche, et le pas suivant, c’est un an plus tard, il marche sur un petit sentier proche de la frontière hollandaise, le long d’une réserve d’oiseaux de mer. Voilà un point de départ. Maintenant pourquoi cette coupe dans le temps, ce raccord de souvenirs ? Justement, lui ne peut pas le comprendre. Il ne vient pas d’une autre planète, il vient de notre futur. 4001, l’époque où le cerveau humain est parvenu au stade du plein emploi. Tout fonctionne à la perfection, de ce que nous autres laissons dormir, y compris la mémoire. Conséquence logique : une mémoire totale est une mémoire anesthésiée. Après beaucoup d’histoires d’hommes qui avaient perdu la mémoire, voici celle d’un homme qui a perdu l’oubli... – et qui, par une bizarrerie de sa nature, au lieu d’en tirer orgueil et de mépriser cette humanité du passé et ses ténèbres, s’est pris pour elle d’abord de curiosité, ensuite de compassion. Dans le monde d’où il vient, appeler un souvenir, s’émouvoir devant un portrait, trembler à l’écoute d’une musique ne peuvent être que les signes d’une longue et douloureuse préhistoire. Lui veut comprendre. Ces infirmités du Temps, il les ressent comme une injustice, et à cette injustice il réagit comme le Che, comme les jeunes des Sixties, par l’indignation. C’est un tiers-mondiste du Temps, l’idée que le malheur ait existé dans le passé de sa planète lui est aussi insupportable qu’à eux l’existence la misère dans leur présent.

Naturellement il échouera. Le malheur qu’il découvre lui est aussi inaccessible qu’est inimaginable la misère d’un pays pauvre pour les enfants d’un pays riche. Il a choisi de renoncer à ses privilèges, il ne peut rien contre le privilège de l’avoir choisi. Son seul viatique est cela même qui l’a lancé dans cette quête absurde : un cycle de mélodies de Moussorgski. On les chante toujours au quarantième siècle. Le sens s’en est perdu, mais c’est là que pour la première fois il a perçu la présence de cette chose qu’il ne comprenait pas, qui avait à voir avec le malheur et la mémoire, qu’il lui fallait à tout prix essayer de comprendre et vers laquelle, avec une lourdeur de scaphandrier, il s’est mis en marche. Bien sûr, je ne le ferai jamais, ce film. Pourtant j’en collectionne les décors, j’en invente les détours, j’y dispose mes créatures favorites, et même je lui donne un titre, celui des mélodies de Moussorgski justement : Sans Soleil.

Chris Marker, Sans soleil, 1982.

Libellés : Alfred Hitchcock, Chris Marker, Islande, mémoire, temps, Vertigo

lundi 27 septembre 2010

Tous bagnards, tous tatoués

Il est vrai que je ne suis pas doué pour écrire, on me l’a fait savoir, on m’a traité de fort en thème : j’en suis un ; mes livres sentent la sueur et la peine ; j’admets qu’ils puent au nez de nos aristocrates ; je les ai souvent faits contre moi, ce qui veux dire contre tous, dans une contention d’esprit qui a fini par devenir une hypertension de mes artères. On m’a cousu mes commandements sous la peau : si je reste un jour sans écrire, la cicatrice me brûle ; si j’écris trop aisément, elle me brûle aussi. Cette exigence fruste me frappe aujourd’hui par sa raideur, par sa maladresse : elle ressemble à ces crabes préhistoriques et solennels que la mer porte sur les plages de Long Island ; elle survit, comme eux, à des temps révolus. Longtemps, j’ai envié les concierges de la rue Lacépède, quand le soir et l’été les font sortir sur le trottoir, à califourchon sur leurs chaises : leurs yeux innocents voyaient sans avoir pour mission de regarder.

Seulement voilà : à part quelques vieillards qui trempent leur plume dans l’eau de Cologne et de petits dandies qui écrivent comme des bouchers, les forts en version n’existent pas. Cela tient à la nature du Verbe : on parle dans sa propre langue, on écrit en langue étrangère. J’en conclus que nous sommes tous pareils dans notre métier : tous bagnards, tous tatoués.

Jean-Paul Sartre, Les Mots, Gallimard, 1964.

Libellés : Jean-Paul Sartre, langue, Long Island

vendredi 24 septembre 2010

Au moins on verra le noir

La première image dont il m’a parlé, c’est celle de trois enfants sur une route, en Islande, en 1965. Il me disait que c’était pour lui l’image du bonheur, et aussi qu’il avait essayé plusieurs fois de l’associer à d’autres images – mais ça n’avait jamais marché. Il m’écrivait : « Il faudra que je la mette un jour toute seule au début d’un film, avec une longue amorce noire. Si on n’a pas vu le bonheur dans l’image, au moins on verra le noir. »

Chris Marker, Sans soleil, 1982.

Libellés : bonheur, Chris Marker, Islande

jeudi 23 septembre 2010

* * *

Ce qu’on regrette de la vie, c’est ce qu’elle n’a pas donné – et jamais n’aurait donné. Apaise-toi.

Paul Valéry, Rhumbs, 1943.

Libellés : Paul Valéry, regret, vie

vendredi 17 septembre 2010

Seulement nommer

Il me parlait de Sei Shônagon, une dame d’honneur de la princesse Sadako au début du XIe siècle, la période de Heian. « Sait-on jamais où se joue l’histoire ? Les gouvernants gouvernaient, ils s’affrontaient dans des stratégies compliquées. Le vrai pouvoir était détenu par une famille de régents héréditaires, la cour de l’Empereur n’était plus qu’un lieu d’intrigues et de jeux d’esprit. Et ce petit groupe d’oisifs a laissé dans la sensibilité japonaise une trace autrement profonde que toutes les imprécations de la classe politique, en apprenant à tirer de la contemplation des choses les plus ténues une sorte de réconfort mélancolique... Shônagon avait la manie des listes : liste des “choses élégantes”, des “choses désolantes” ou encore des “choses qu’il ne vaut pas la peine de faire”. Elle eut un jour l’idée d’écrire la liste des “choses qui font battre le cœur”. Ce n’est pas un mauvais critère, je m’en aperçois quand je filme. Je salue le miracle économique, mais ce que j’ai envie de vous montrer, ce sont les fêtes de quartiers. »

Il m’écrivait: « Je rentre par la côte de Chiba... Je pense à la liste de Shônagon, à tous ces signes qu’il suffirait de nommer pour que le cœur batte. Seulement nommer. Chez nous un soleil n’est pas tout à fait soleil s’il n’est pas éclatant, une source, si elle n’est pas limpide. Ici, mettre des adjectifs serait aussi malpoli que de laisser aux objets leurs étiquettes avec leurs prix. La poésie japonaise ne qualifie pas. II y a une manière de dire bateau, rocher, embrun, grenouille, corbeau, grêle, héron, chrysanthème, qui les contient tous. La presse ces jours-ci est remplie de l’histoire de cet homme de Nagoya : la femme qu’il aimait était morte l’an dernier, il avait plongé dans le travail, à la japonaise, comme un fou. II avait même fait une découverte importante, paraît-il, en électronique. Et puis là, au mois de mai, il s’est tué : on dit qu’il n’avait pas pu supporter d’entendre le mot printemps.» Il me décrivait ses retrouvailles avec Tokyo. «Comme un chat rentré de vacances dans son panier se met tout de suite à inspecter ses endroits familiers.» II courait voir si tout était bien à sa place, la chouette de Ginza, la locomotive de Shimbashi, le temple du Renard au sommet du grand magasin Mitsukoshi, qu’il trouvait envahi par les petites filles et les chanteurs de rock. On lui apprenait que c’étaient maintenant les petites filles qui faisaient et défaisaient les gloires, que les producteurs tremblaient devant elles. On lui racontait qu’une femme défigurée ôtait son masque devant les passants, et les griffait s’ils ne la trouvaient pas belle. Tout l’intéressait. Lui qui n’aurait pas levé les yeux sur un but de Platini ou une arrivée de tiercé s’enquérait avec fièvre du classement de Chiyonofuji dans le dernier tournoi de Sumo. II demandait des nouvelles de la famille impériale, du prince héritier, du plus vieux gangster de Tokyo qui apparaît régulièrement à la télévision pour enseigner la bonté aux enfants. Ces joies simples du retour au pays, au foyer, à la maison familiale, qu’il ignorait, douze millions d’habitants anonymes pouvaient les lui procurer.

Chris Marker, Sans soleil, 1982.

Libellés : Chris Marker, Japon, Sei Shônagon