Mais Ludmilla a toujours un pas d’avance sur toi

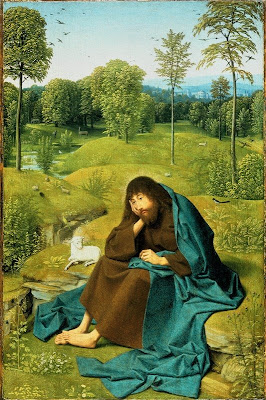

Carl Spitzweg

Mais Ludmilla a toujours un pas d’avance sur toi. « J’aime savoir qu’il existe des livres que je peux vraiment lire... », dit-elle. Sûre que, à la force de son désir, doivent correspondre des objets existants, concrets, même s’ils lui sont encore inconnus. Comment ne pas se faire distancer par une femme qui lit toujours un livre en plus de celui qu’elle a sous les yeux, un livre qui n’existe pas encore mais qui ne pourra pas ne pas exister puisqu’elle le veut ?

Le professeur est là, à sa table ; ses mains émergent dans le cône de lumière d’une lampe, tantôt levées, tantôt posées sur le livre fermé qu’elles effleurent avec la nostalgie d’une caresse.

— Lire, dit-il, c’est cela toujours : une chose est là, une chose faite d’écriture, un objet solide, matériel, qu’on ne peut pas changer ; et, à travers cette chose, on entre en contact avec quelque chose d’autre, qui n’est pas présent, quelque chose qui fait partie du monde immatériel, invisible, parce qu’elle est seulement pensable ou imaginable, ou parce qu’elle a été et n’existe plus, parce qu’elle est passée, disparue, inaccessible, perdue au royaume des morts...

— Ou bien parce qu’elle n’existe pas encore, quelque chose qui fait l’objet d’un désir, d’une crainte possible ou impossible (c’est Ludmilla qui parle) : lire, c’est aller à la rencontre d’une chose qui va exister mais dont personne ne sait encore ce qu’elle sera...

Italo Calvino, Si par une nuit d’hiver un voyageur, traduit de l’italien par Danièle Sallenave & François Wahl, Le Seuil, 1981.